目次

第3回目は、減価償却費について解説する。減価償却費は、社屋や工場、機械・器具・備品、車両その他の減価償却資産を一定年数にわたって費用化するものじゃが、対象資産の取得に関することを含め、減価償却という費用の考え方について明らかにしようと思う。

1、減価償却資産

減価償却資産は、会社が保有する固定資産のうち、建物、構築物、機械装置等々、使用することによって、また、時の経過とともに価値が下がっていく資産を言い、税法で定められた使用可能期間(耐用年数)における価値の減少を、費用(減価償却費)として毎事業年度計上するものじゃ。ここで、減価償却費の話しを進める前に、固定資産の範囲を確認しておこう。

(表1)固定資産の範囲

| 固定資産の種類 | 主な資産 | |

|---|---|---|

| 非償却資産 | (1)土地 | 事業に供している土地(社屋や工場用地)、その他法人所有の土地 |

| (2)土地上に存する権利 | 地上権、賃借権等 | |

| (3)電話加入権 | NTT電話加入権 | |

| (4)時の経過により減価しない資産 |

|

|

| (5)事業の用に供されていない資産 |

|

|

| 減価償却資産 | 有形減価償却資産 |

|

| 無形減価償却資産 |

|

|

| 生物 | ・牛、馬、豚、綿羊及びやぎ ・柑橘樹、リンゴ樹、ブドウ樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、栗樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹及びパイナップル ・茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、みつまた、アスパラガス等 |

|

なお、企業会計上の固定資産は、これらに「投資その他の資産」を含めるが、税法上は含めない点に留意じゃ。投資その他の資産とは、企業が利殖を目的に投資した長期資金の性格を有する子会社・関連会社株式やその他有価証券、出資金、長期貸付金、長期前払費用等を言うのじゃ。

2、税務調査時に目を付けられる事項

減価償却資産は、別稿で説明することになる「修繕費」との関連で不適切な処理が多いため、税務調査時のチェックポイントの一つとなっておる。これも含めて、税務署が主に着目するのは次のようなものじゃ。

(表2)税務調査時に着目される取引と整備しておくべき資料等

| 調査事項 | 調査の要領と要整備資料等 | |

|---|---|---|

| 1 | 減価償却資産の取得価額に含めなければならない「付随費用」が支払手数料として損金計上されていないか? | 固定資産台帳を閲覧し、現物調査が行われるため、種類や数の多い資産(機械・器具備品等)については、日ごろから定期的に実査しておくことが肝要じゃ。調査に当たって要求される資料は以下の通りじゃ。 ・購入時の納品書 ・検収確認の証憑 ・作業日誌 ・見積書、請求書、領収書 ・リース契約書(又は割賦購入契約書) ・償却資産申告書(注2) ・固定資産台帳ほか |

| 2 | 新規に取得した減価償却資産は、その年度の事業の用に供されているか(事業に供した日はいつか)? | |

| 3 | 「修繕費」として損金計上した中に、資産として計上すべきものはないか? | |

| 4 | リース料として損金に計上しているリース資産で、減価償却資産に該当するものはないか? | |

| 5 | 特別償却、税額控除を適用した場合、根拠法令に基づく要件を満たしているか?(注1) | |

| 6 | 耐用年数の適用に当たり、税法上の有形減価償却資産の耐用年数表に定められた分類に従っているか? |

(注1)中小企業等には減価償却資産を取得し、所定の要件を満たしたときに特例措置が設けられておるのじゃ。現行制度では、以下の二つがある。

【中小企業投資促進税制】

中小企業者等が、1998年6月1日から2019年3月31日までに、新品の機械及び装置等を取得し、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合、その用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除が認められるという制度じゃ。租税特別措置法による時限措置で、2019年度税制改正において期限が延長され、2021年3月31日までに取得等し、事業の用に供した対象設備に適用されるのじゃ。

【中小企業経営強化税制】

青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して、指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができるのじゃ。この制度も期限が延長され、2021年3月31日までに取得等し、事業の用に供した対象設備に適用されるのじゃ。

(注2)償却資産申告書

固定資産税の課税対象となる資産は、土地、家屋、償却資産じゃ。この場合の償却資産とは、「構築物」、「機械装置」、「工具・器具・備品」のこと。この償却資産については、申告書を作成して市区町村に提出しなければならない。前年に申告書を提出していれば、当年度の増・減した償却資産についてのみ申告すれば足りる。なお、無形固定資産や繰延資産は対象外となっておる。

3、(表2)の税務署が着目する事項に係る注意事項

3-1、取得価額に算入すべき付随費用の件

減価償却資産の取得価額には、資産の購入額、付随費用及び事業の用に供するために直接要した費用が含まれる(含まなければならない)のじゃ。取得価額の算出方法は以下の通りじゃ。

(表3)取得態様別の取得価額算出方法

| 取得の態様 | 取得価額の算出方法 |

|---|---|

| 購入した場合 | 購入代金+付随費用+事業の用に供するために直接要した費用 (付随費用:引取り運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等) (直接費用:仲介手数料、機械の据付費用、試運転費用等) |

| 自社で建設・製造・製作等した場合 | 建設等原価+事業の用に供するために要した直接費用 (建設等原価:原材料+労務費+経費) |

| 牛馬を成育した場合 | 成育させるために取得した牛馬等の購入代金又は種付費・出産費+成育費用(飼育費+労務費+経費)+成育牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用 (直接費用:購入時の例を参考に実情に応じて) |

| 果樹等を成熟させた場合 | 成熟させるために取得した果樹等の購入代金又は種苗費+成熟化費用(肥料費+労務費+経費)+成育牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用 (直接費用:購入時の例を参考に実情に応じて) |

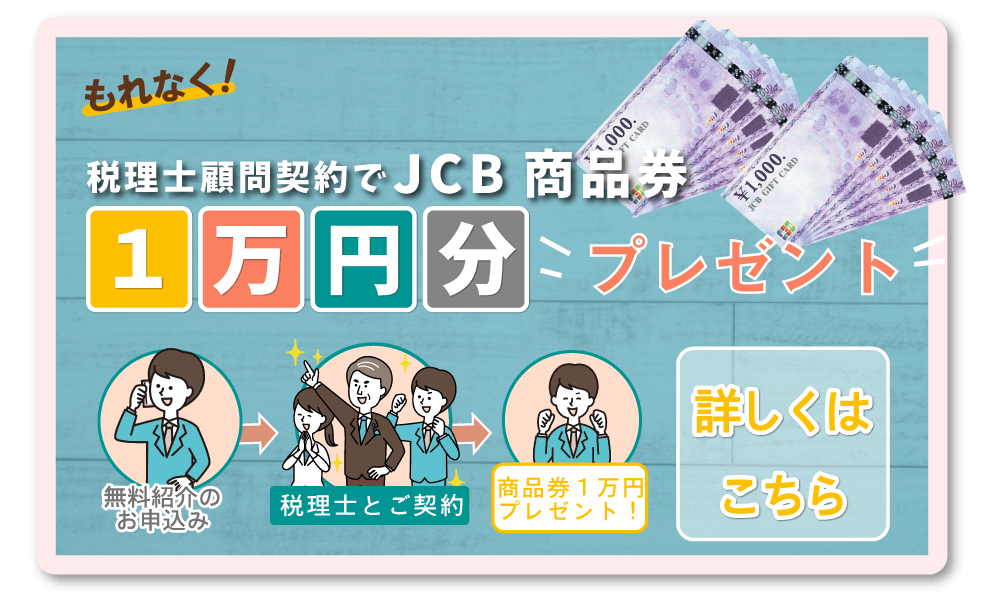

税務署の調査担当者は、支払手数料などについて、元帳や請求書を閲覧して取得した減価償却資産との関連性をチェックする。調査を受けた時に説明できるようにしておくためには、定期的に税理士にチェックしてもらうなど適正処理に努めることが大切じゃ。

3-2、新規取得した資産を事業に供した日

新規に取得した資産が実際に事業の用に供されているかの確認は、主に期末(決算期)近くに取得した資産が対象となる。機械などは、納品日ではなく、実際に機械が使用できるようになったことが要件となるので、試運転等が済み、検収報告書等の証憑によってその日が確認できなければ、当該年度の減価償却費として認めてもらえないのじゃ。課税所得の抑制や特例税制の適用を狙って、年度末のタイミングで減価償却資産を取得する場合は、事前に税理士に相談して適正な処理をしておくことが重要じゃ。

3-3、修繕費として損金計上したものの中に資産として計上すべきものはないか

修繕費と資産の判断を誤って処理してしまい、税務調査で指摘を受けるケースは結構多いのじゃ。税法上では、価値の増加をもたらすものは「資産」、通常の維持管理や原状回復のための支出は「修繕費」と区別されておる。どちらに該当するかが明らかでないときは、形式的な判断方法として、例えば既往の建物に修繕を加え、その額が一定額(取得価額の10%)を超えると、「資本的支出」と判断される。

そうなると、修繕費として当該年度の損金で一括処理できず、減価償却資産に回ってしまうのじゃ。これは、別稿の「修繕費」のところで触れるが、このように大きな金額を要する修繕の場合は、見積もりが出た時点で、処理方法等について税理士に相談したほうが賢明じゃ。

3-4、リース資産の処理関係

リース資産については別稿で解説するので、ここでは省略する。

3-5、特別償却、税額控除を適用した場合、根拠法令の要件を満たしているか

これは、(注1)で制度概要を示しているが、詳細については税務署のタックスアンサーや経済産業省のサイトで確認できる。実務上、利用の可否や処理方法などの事務処理については、税理士と相談して進めたほうが良い。

3-6、耐用年数表に従って適正な耐用年数となっているか

建物に設置された減価償却資産につき、当該の建物と一体としての資産とするのか、または、器具備品または機械装置として個別の資産とするかによって耐用年数は大きく異なることになる。器具備品などとすれば、建物に比べて耐用年数が短く、単年度に損金に計上できる額が多くなるため、経営者にとっては恣意的に処理したくなるケースじゃ。しかし、減価償却資産で税務上の間違いがあると、修正申告が煩雑になるということに留意しなければならない。

4、まとめ

減価償却費の計上にあたっては、資産の計上自体の適正性が調査の対象になるので、取得の際は、事前に税理士に相談して、適正な経理処理の流れを把握しておくことが望ましい。税務調査は、定期的に入る企業については、前回以降の年度について見ることになり、通常は3年程度じゃ。初めて入る場合は、5年程度見ることもあるが、いずれにせよ、修正申告を指示されたときにやっかいなのが、減価償却資産じゃ。交際費は、たとえ否認されても、その年度の修正申告で済むが、減価償却資産の場合は、指摘された年度が3年前なら、それ以降の申告書も修正しなければならなくなるからじゃ。このあたりも、税理士に聞くと、詳しく教えてくれるので、一度聞いてみると良い。