目次

今回も引き続き「個別に整理が必要な事項(論点)」について解説する。企業が行う取引が「本人取引」か「代理人取引」かによって取り扱いがことなるので、取引の当事者の違いによる会計処理と税法上の取扱いから見ていくことにする

1、工事契約と収益認識会計

工事契約に関して、従来の実務上の取扱いと異なる点も踏まえながら整理していこう。工事契約は、一定期間にわたって充足される履行義務と一時点で履行義務が充足される場合がある。まずは、この一定期間にわたって充足される履行義務であるか否かを判断する基準を知ろう。

1-1、一定期間にわたって充足する履行義務の要件

財またはサービスの提供による収益を一定の期間にわたって認識するか否かを、次の要件に照らして判断し、この要件に該当しない場合は、一時点で収益を認識することになる。

(表1)一定期間にわたって充足される履行義務か否かの判断基準

(1)企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受すること(例:輸送サービス、清掃サービス、電算センター等の経理請負サービス等々)。

(2)企業が顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じるかまたは資産の価値が増加し、その資産が生じるかまたは資産の価値が増加するにつれて、顧客がその資産を支配すること(例:顧客が所有する土地で行われる建物建築工事契約)。

(3)次の要件のいずれも満たすこと

イ.企業が顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じること。

ロ.企業が顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していること。

※これらは、コンサルティングサービスやソフトウエアの制作などが該当する。

1-2、契約結合

工事契約においては、発注者が異なる場合の取扱いを整理しなければならない。GMS(総合スーパー)などの建設工事においては、主要な構造物を造る躯体工事とあわせ、多数のテナント工事を手掛けることが一般的じゃ。

収益認識会計基準における契約結合の要件は、同一の顧客との間で同時又はほぼ同時に契約された複数の契約であることが前提となるため、テナントごとに契約を識別し、テナントごとに収益を認識しなければならないのかという問題に直面することになる。

結論から言うと、この問題については、次のような代替的な取り扱いが認められている。工事契約について、当事者間で合意された実質的な取引の単位を反映するように複数の契約を結合した際の収益認識の時期および金額と、その複数の契約について収益認識会計基準の定めに基づく収益認識の時期及び金額との差異に重要性が乏しいと(金額的に見て大した差がないということ)認められる場合には、その複数の契約を結合し、単一の履行義務として識別することができるのじゃ。

受注制作のソフトウエアなども、工事契約に準じて前項の取扱いを適用することができる(収益認識会計基準103項)が、重要が乏しいと認められるか否かについては、個々の契約ごとに判断する必要がある点に注意が必要じゃ。

1-3、契約の変更

従来から、日本の会計制度では、工事契約に変更があった場合、変更したときにその影響額を損益として処理することとされており、この処理は、国際会計基準(IFRS)とも符合する。これを前提として、次の要件をすべて見たす場合は、契約の変更を「独立した契約」として会計処理することになる。

(表2-1)契約の変更を独立した契約として処理する場合の要件

(1)約束した財またはサービスの追加(別個の財・サービスの追加)により、契約の範囲が拡大すること。

(2)契約における対価としての金額について、独立販売価格へ適切な調整が反映された金額の分だけ増加すること。

なお、この2つの要件が満たされない場合は、既存の契約のうち、まだ移転されていない財またはサービスの会計処理について、次のとおり処理することになる。

(表2-2)独立した契約として処理できない場合の処理法

| 契約の状態 | 処理内容 |

|---|---|

| (1)未だ移転していない財またはサービスが契約変更日以前に移転した財またはサービスと別個のものである場合。 | 既存の契約を解約して、新しい契約を締結したものと仮定して会計処理する。 |

| (2)未だ移転していない財またはサービスが、契約変更日以前に移転した財またはサービスと別個のものではなく、契約変更日において部分的に充足されている単一の履行義務の一部を構成する場合。 | 既存の契約の一部であると仮定して会計処理する。言い換えると、単一の履行義務のうち残っているものを履行するという位置づけで処理する。これにより、契約変更による取引価格の修正は、収益の修正として計上されることになる。 |

| (3)未だ移転していない財またはサービスが(1)と(2)の組み合わせである場合。 | 契約変更が、変更後の契約における未充足の履行義務に与える影響を、(1)と(2)両方の取引の要素を考慮して会計処理する。 |

1-4、原価回収基準

ちょっと聞きなれない言葉じゃが、原価回収基準というのは、収益認識会計基準で定義された言葉なのじゃ。履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の金額で収益を認識する方法をいうのじゃ。

原価回収基準は、収益認識会計基準が導入されることで廃止される従来の「工事契約に関する会計基準」における工事完成基準に代わるものなのじゃ。また、収益認識会計基準の5つのステップで言うと、ステップ5の「履行義務の充足による収益の認識」の部分なので、この収益認識会計基準講座の第8回の解説内容を確認しておくとよい。

さて、ここで、工事契約の例をあげて、従来の工事進行基準と原価回収基準の違いについて解説しよう。

(表3)「工事進行基準」と「原価回収基準」の比較

| 工事進行基準 | 原価回収基準 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 設例〕 ・工事請負金額: 2000万円 ・総原価見積額: 1000万円 ・当期における工事原価発生額: 200万円 |

〔設例〕 ・工事請負金額:2000万円 ・総原価見積額:不明 ・当期の工事原価発生額:200万円 ・発生した原価の200万円は全額回収が見込める。 |

||||||||||||

| 〔収益認識〕 この設例の場合、当期の工事進捗度は(200÷1000)=20%であり、収益の認識額は400万円(1000万円×20%)となる。 |

〔収益認識〕 この設例では、工事の進捗度を見積もることができないため、「原価回収率」によって収益を認識することになり、収益の認識額は、当期の原価発生額である200万円となる。 |

||||||||||||

| 〔解説〕 工事原価の発生額によって進捗度を算定することになるが、この進捗度自体は、「総原価」が見積もれていないと算定できないことに気付くと思う。 なお、進捗度の見積り方法には「インプット法」と「アウトプット法」の2種類があり、この点については、この講座の第9回で解説しているので参照すると良い。 |

〔解説〕 原価回収基準によれば、当期に発生した原価で回収が見込まれるものということになるが、原価=収益というのは、利益が見えないため、なんとも分かりにくい表現じゃ。簡単に言えば、最終的に履行が充足されれば原価とともに利益相当分も回収できるため、工事進行途中での収益認識額は確実に回収できる発生原価とするということじゃ。 |

||||||||||||

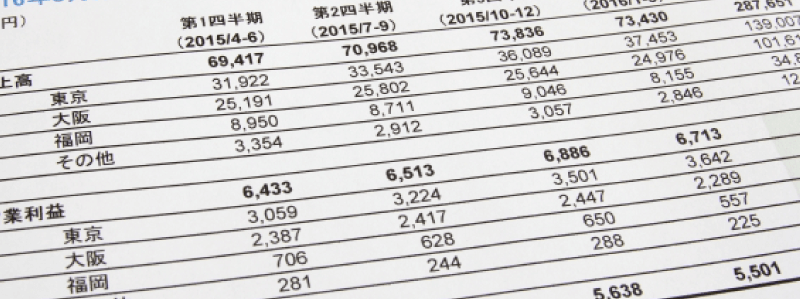

| 〔発生原価で収益を認識し財務諸表に反映させる理由〕 工事進捗率を見積もることができない場合に、「工事進行基準」と「原価回収基準」をもって収益を認識したときの損益計算書を確認してみよう。

どちらも、利益はゼロになるため、このような算定を行ってまで財務諸表に反映させる価値があるのかという疑問が湧くと思う。しかし、財務諸表の重要性は、重要な財務情報を適時的確にステークホルダーに公表することにある。この観点にたてば、どちらの財務諸表(PL)が適切かわかるはずじゃ。 原価回収基準のほうが、履行義務の充足が進んでおり、その事実に基づいて一定の収益を認識しているということがわかることが重要なのじゃ。 |

|||||||||||||

2、まとめ

今回の工事契約に関する収益認識については、ある程度把握できただろうか。会計制度自体は、いかに適時的確な財務情報をステークホルダーに届けるかと言う点を重視するため、一見して無駄に見えるような手続きや事務処理が必要になることを理解してもらえれば幸いじゃ。

工事契約関係については、従来の制度との違いをある程度知っておく必要があるので、顧問税理士から、自社の実態に応じた説明を聞いておくことが望ましい。顧問契約を締結した税理士がいないようなら、税理士紹介会社へ相談することをお奨めする。会計制度は毎年何がしかの変更があるため、経営者は自社の経営実態を知るためには、顧問税理士の存在は不可欠と言えるからじゃ。