目次

今回が、減損会計の最終解説であると同時に、会社の会計シリーズの最終回となる。実は、まだ「退職給付会計」という制度が残っているのじゃが、これは複雑な部分が多すぎて、混乱することが予想されるため別の機会に譲ろうと思う。このシリーズでは、この減損会計までの理解を深めることができれば目的達成じゃ。

1、減損損失の認識と測定

減損会計を適用するに際してのプロセスは、このシリーズの第16回(表1)で示したが、流れを簡単に示すと次のとおりじゃ。

固定資産のグルーピング ⇒ 減損の兆候の把握 ⇒ 1)減損損失の認識 ⇒2)減損損失の測定 ⇒ 会計処理と財務諸表への表示

まずは、このうちの、減損損失の認識と減損損失の測定について解説していこう。

1)減損損失の認識とは

割引前将来キャッシュフロー(注1)の総額が帳簿価額を上回っているか否かの回収可能性を調べ、対象資産または資産グループから得られる割引前キャッシュフローの総額が帳簿価額を下回る場合に、減損損失を認識して、次の減損の測定に移ることになる。

(注1)割引前将来キャッシュフローについては、この解説シリーズ第16回の(注1)を参照。

2)減損損失の測定とは

減損損失が認識された資産または資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その減少額を当期の損失として減損損失の金額を測定することになる。回収可能価額については、資産又は資産グループの「正味売却価額」と「使用価値」のいずれか高いほうの金額と定義されている。使用価値の計算方法においては、将来キャッシュフローを現在価値に割り引いて計算される(割引後将来キャッシュフロー)。

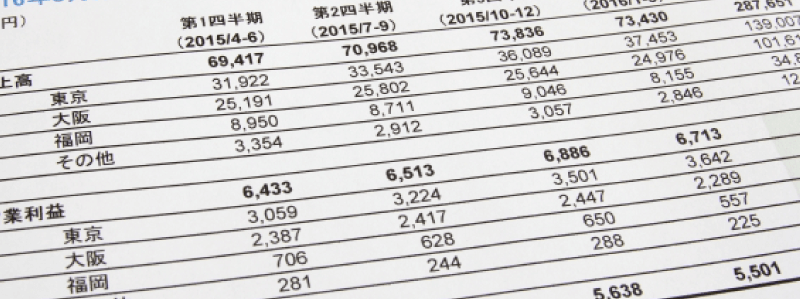

ある企業の資産について、資産グループを4クループとして減損損失の認識までの手順を示すと、次のようなイメージじゃ。

(表1)減損損失の測定までの手順

| 資産グループ | 減損の兆候判定(損益実績・事業計画) | 減損損失の認識判定の手順 | 認識判定の結果 | 減損損失の測定 | 回収可能価額 |

|---|---|---|---|---|---|

| Aグループ | 兆候あり | 簿価>割引前CF | 減損あり | 回収可能価額まで減額 | 正味売却価額 |

| Bグループ | 兆候あり | 簿価>割引前CF | 減損あり | 回収可能価額まで減額 | 使用価値 |

| Cグループ | 兆候あり | 簿価<割引前C | - | - | - |

| Dグループ | 兆候なし | - | - | - | - |

※CFはキャッシュフロー

2、減損損失の測定

(表1)のように、減損損失を認識すべきと判断された資産または資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額して、その減少額を減損損失として当期の損失に計上することになる。減損損失額は、減損損失額 = 帳簿価額 - 回収可能額で計算される。また、使用価値については、資産または資産グループの継続的しようと使用後の処分によって生ずると見込まれるキャッシュフローの現在価値をもって計算される。

なお、この「使用価値」を算出するための要素は次の通りじゃ。

-

- 継続的使用から生ずる将来キャッシュフローの見積もり

この将来キャッシュフローを見積もるに当たっては、その企業のおかれた環境や経営状況等の事情を総合的に考慮して、合理的で説明可能な予測に基づくものでなければならない。

-

- 使用後の処分によって生ずるキャッシュフローの見積もりは、将来時点における正味売却価額として算定する。

- キャッシュフローの見積期間

使用価値算定のために将来キャッシュフローを見積もる期間は、その資産グループの中の主要な資産の経済残存使用年数と20年のいずれか短い期間を使用する。主要な資産とは、その資産グループの将来キャッシュフローを生み出す能力の最も大きい資産をいう。

3、減損損失の配分

最終的に資産グループについて認識された減損損失は、合理的な基準によって資産グループを構成する資産に配分されることになる。この合理的な基準については、次の方法が例示されておる。

(表2)減損損失の配分方法

| 配分方法 | 特徴 |

|---|---|

| 帳簿価額に基づき比例配分する方法 | 実務上最も多く採用されているといわれる方法。 |

| 各構成資産の時価を考慮した方法 | 各資産の帳簿価額と正味売却価額の差額に基づき、減損損失を比例配分する方法などがある。これは、各構成資産の正味売却価額を把握できる場合に採用が可能とされる。 |

| 帳簿価額が大きな割合を占める複数の資産にのみ配分する方法 | 帳簿価額が大きな割合を占める複数の資産にのみ、帳簿価額に基づく比例配分を行う方法。この方法は、資産グループの帳簿価額のほとんどが主要な資産であり、帳簿価額が大きな割合を占める複数の資産にのみ減損損失を配分しても、全ての資産の帳簿価額に基づき比例配分する場合とその後の減価償却費が大きく相違しない場合に認められる。 |

| 減損損失を計上するに至った経緯を踏まえて特定の資産に配分する方法 | 減損損失を計上した背景を踏まえ、減損損失が特定の資産に帰属することが明らかである場合に採用することが考えられる方法。 |

これらの方法のうち、最も多く採用されている「帳簿価額に比例配分」する方法で例をしめしてみよう。

(表3)減損損失の配分の例(帳簿価額に比例配分した場合)。減損損失5百万円の例。

| 資産グループに属する資産 | 減損計上前簿価 | 構成比 | 減損損失配分額 | 減損処理後帳簿価額 |

|---|---|---|---|---|

| 土地 | 9,000,000円 | 60% | 3,000,000円 | 6,000,000円 |

| 建物 | 4,000,000円 | 26% | 1,300,000円 | 2,700,000円 |

| 構築物 | 1,500,000円 | 10% | 500,000円 | 1,000,000円 |

| 器具・備品 | 500,000円 | 4% | 200,000円 | 300,000円 |

| 計 | 15,000,000円 | - | 5,000,000円 | 10,000,000円 |

4、時価の定義

資産または資産グループの時価は、原則として市場価格としなければならないが、市場価格が把握できない場合は、「合理的に算定された価額」を時価とすることとされておる。このあたりの言葉については、ここまでの説明で何度か断片的に説明を加えてきたが、もう一度整理しておこう。市場価格と合理的に算定された価額は次の通りじゃ。

-

- 市場価格

時価は公正な評価額をいうが、通常、これは観察可能な市場価格を指しておる。そして、市場価格は、市場において形成される取引価格、「気配」または「指標」その他の「相場」と考えられておるのじゃ。固定資産においては、このような「観察可能な市場価格」が存在することは多くはないものの、存在する場合は、その市場価格に基づく価額が時価とされるのじゃ。

-

- 合理的に算定された価額

市場価格が観察できない場合、合理的に算定された価額が時価となるが、この合理的に算定された価額とは、資産別に次のような方法で算定されるのじゃ。

(表4)時価の合理的算定方法

| 固定資産の区分 | 算定方法 |

|---|---|

| 不動産 | 不動産鑑定評価基準に基づき算定する。ただし、この基準に基づき、自社における合理的な見積が困難な場合は、不動産鑑定士の鑑定評価結果をもって、合理的に算定された価額とすることができる。 |

| 不動産以外 | 三つの見積もり方法があり、各見積もり方法は次のとおりじゃ。 〇コスト・アプローチ 同等の資産を取得するのに要する調達原価をもって評価する方法。 〇マーケット・アプローチ 同等の資産が市場で実際に取引されている価格をもって評価する方法。 〇インカム・アプローチ 同等の資産を活用して、将来期待される収益をもって評価する方法。 |

5、まとめ

この回で会社の会計シリーズを終了するが、概要は把握できたじゃろうか?いまの会社経営は、会計制度の概要ぐらいはつかんでおかないと、節税に差し障りが出るし、放漫経営にもなりやすいのじゃ。なにしろ、東京商工リサーチの調べによれば、2018年の倒産企業で、業歴30年以上の老舗企業の構成比は32.7%、業歴10年未満の新興企業は同24.8%だった。老舗企業は過去の成功体験や経験則で生き残るのは難しくなっておるし、自社の強みや弱みの把握が必要じゃ。

新興企業は一時的なブームに頼らない基盤の構築が必要じゃ。そのためにも、有能な税理士と契約を結ぶことと、経営者自らが自社の財務状況を把握することが重要なポイントになる。顧問税理士を探すなら、税理士紹介会社に相談すると良い。自社にとって最適な税理士を紹介してくれるはずじゃ。