目次

今回から「減損会計」の解説に入っていく。この会計、言葉だけ捉えると、「減る」と「損」で成り立つなんともネガティブな制度じゃが、現代の企業経営においては影響の大きい会計制度なのじゃ。

では、順を追って解説していこう。なお、この回では、言葉の説明が主となり、それぞれの具体的な手続きは次回以降となるので留意してほしい。

1、減損会計とは?

この会計は、会社の「固定資産」に適用される会計制度なのじゃ。「固定資産の減損」とは、資産の収益性の低下によって投資額の回収が見込めなくなった状態であり、「減損処理」とは、そのような場合に一定の条件の下で回収可能性を反映させて、回収不能と判断される金額を帳簿価額から減額する処理を言うのじゃ。

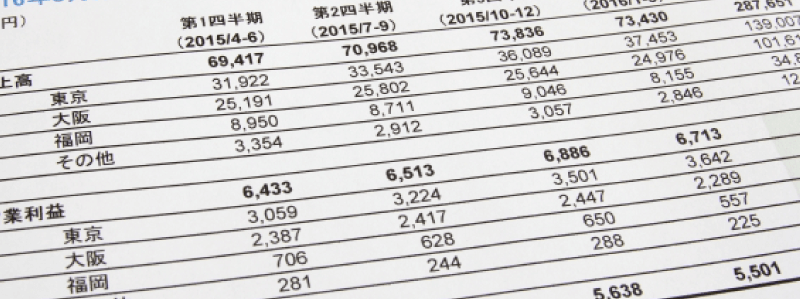

資産の収益性の低下というのは、例えば、製品を作り出すための工場を2億円で建設し、法定耐用年数が20年であった場合、端的に言えば、この20年で投資額である2億円を、この工場で稼ぎだすことができなくなるような状態を言い、投資額の回収可能性の検討は、この収益性の低下の有無を把握することか始めることになる。

この、「減損損失を認識」するかどうかの判定には、「割引前将来キャッシュフロー(注1)」を見積もらなければならない。言い換えると、固定資産がどれだけの経済的な価値を有しているかを算定することになる。このとき、「個別の資産ごと」に判定するものと、「資産グループ」ごとに行う場合があり、その企業固有の事情を反映した、合理的な説明ができる「仮定と予測」に基づいた将来キャッシュフローの見積もりが要求されるという点を押さえておこう。

(注1)割引前将来キャッシュフロー

「将来キャッシュフロー」とは、事業で回収できる見込みの現金収支について、現在から将来へ向けて見積もることじゃが、「割引」と言うのは、将来の価値を現在の価値に置きかえることを言う。キャッシュを銀行に預けたという前提で考えると分かりやすい。現在は低金利で数字は目立たないが、例えば利回りが2%なら、10,000円÷1.02で、9,803円が現在価値となる。したがって「割引前」と言うのは、この価値を置きかえる作業をする前ということで、見積もった額が1万円なら1万円のままと言う意味じゃ。

2、減損会計の流れ

減損会計は、対象となる全ての固定資産について回収可能性を検討するのではなく、減損の兆候(後述)が生じている資産又は資産グループについて、回収可能性を検討し、減損を認識し、測定することになる。減損会計の手続きの流れを示すと以下の通りとなる。

(表1)減損会計手続の流れ

| 手順 | 手続 | 説明 |

|---|---|---|

| 1 | 固定資産のグルーピング | 減損損失の認識・測定を行う単位としての、資産のグループを決定する必要がある。このグループとは、他の資産グループのキャッシュフローから独立したキャッシュフローを生み出す最小の単位を指す。 |

| 2 | 減損の兆候の把握 | 資産または資産グループに減損が生じている可能性を示す事象のことで、「固定資産の減損に係る会計基準」では次の4つを例示している。

|

| 3 | 減損の認識の判定 | 資産グループから得られる「割引前将来キャッシュフロー」の総額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識することになる。 |

| 4 | 減損損失の測定 | 減損損失が認識された資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額(注2)まで減額し、その減少額を当期の減損損失として認識する。 |

| 5 | 会計処理 | 損益計算書における特別損失の部で、減損損失として計上し、貸借対照表の固定資産(対象の資産)の残高を減額する |

(注2)回収可能価額

資産または資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高いほうの金額を回収可能価額とする。使用価値というのは、資産又は資産グループの継続的な使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる「将来キャッシュフローの現在価値(割引後)」を言う。

3、対象資産

減損会計の対象となるのは固定資産じゃが、有形固定資産としては、土地、建物(社屋や工場など)、機械装置及び建設仮勘定も含まれる。無形固定資産としては、「のれん」や「借地権」などが対象となり、投資その他の資産として、長期前払費用に計上されている権利金などが対象となる。なお、前回までの説明で、金融資産の減損と減損会計は異なることについても触れたが、これも含め、減損会計の対象となる資産と対象とならない資産について、もう一度整理しておこう。

(表2)減損会計の対象資産

| 減損会計の対象となる資産 | 対象とならない資産とその理由 |

|---|---|

| ・有形固定資産 1)土地 2)建物 3)設備 |

・金融資産 (金融商品に係る会計基準で規定されているため) ・繰延税金資産 (税効果会計に係る会計基準において規定されているため) ・前払年金費用 (退職給付に係る会計基準において規定されているため) ・販売用ソフトウエア (研究開発費及びソフトウエアの会計処理に関する実務指針において規定されているため) |

| ・所有権移転外ファイナンス・リース (「リース取引に関する会計基準」により、所有権移転外ファイナンス・リース取引として貸借対照表に計上されたリース資産についても、他の固定資産と同様に減損会計が適用される) |

|

| ・無形固定資産 1)のれん 2)特許権 |

|

| ・投資その他の資産 1)長期前払費用 |

4、市場販売目的のソフトウエアの取扱い

市場販売目的のソフトウエアは、減損会計基準の適用対象外となる。他の基準に減損処理に関する定めがある資産に該当することとなるためで、該当基準となる「研究開発等に係る会計基準」においては、未償却残高が翌期以降の見込販売収益の額を上回った場合、当該超過額は「一時の費用または損失」として処理することとされている。

5、まとめ

減損会計の第1回目の解説だったが、アウトラインはつかめたじゃろうか? 「こんな厄介な会計は、税理士に任せておけばいい」と考えるのも仕方がないが、全て税理士任せで経営者が知らないという状態は避けなければならない。何故なら、会計手続を進める上では、損失計上に至るまでの各段階で、経営者の考え方や判断が必要となるからじゃ。

税理士の役目は、経営者の考えや判断に基づいて、会計ルールに則り、作業を進めることにある。経営者が一定の知識を身につけることで、税理士との打ち合わせを円滑に進めることができるのじゃ。もし、まだ税理士との顧問契約がなく、減損会計をしっかり理解し、実績のある税理士を探すなら、税理士紹介会社に相談すると良い。きっと優秀な税理士を見つけてくれるはずじゃ。