目次

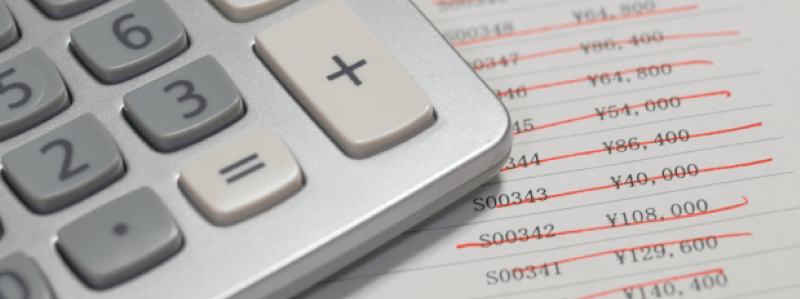

前回は、財務諸表の役割を解説して終了しているので、今回は、財務諸表の中でも最も目にすることの多い「貸借対照表」、「損益計算書」、そして、日々の取引の記録である「残高試算表」について、仕訳を交えながら解説していこう。

1、仕訳による勘定科目ごとの記録

会社の事業活動の成果は、日々の一つ一つの取引を、複式簿記を用いて「仕訳」という手法で記録するのじゃが、この仕訳を行うことで勘定科目ごとの金額が累計されていく仕掛けになっておる。そして、この各勘定科目に累計された金額を決算期にまとめることで、財務諸表が作成される仕組みになっておるのじゃ。

以下、仕訳例を示して、勘定科目に金額が積みあがっていく仕組みを見てみよう。

取引と仕訳の例

〔取引1〕銀行から500の融資を受けた。

《仕訳》 (借方)現金・預金 500 (貸方)借入金 500

〔取引2〕商品を仕入れ、品代100を現金で支払った。

《仕訳》 (借方)仕入 100 (貸方)現金・預金 100

〔取引3〕従業員に給料100を現金で支払った。

《仕訳》 (借方)給与 100 (貸方)現金・預金 100

〔取引4〕商品を販売し、売上高200を現金で受け入れた。

《仕訳》 (借方)現金・預金 200 (貸方)売上高 200

※以上4つの取引において発生した勘定科目を、それぞれの要素に照らして増減を示すと以下のようになる。

| 勘定科目 勘定の要素 |

現金・預金 (資産/借方) |

借入金 (負債/貸方) |

仕 入 (費用/借方) |

給 与 (費用/借方) |

売 上 (収益/貸方) |

|---|---|---|---|---|---|

| 取引1 | +500 | +500 | +100 | +100 | +200 |

| 取引2 | -100 | ||||

| 取引3 | -100 | ||||

| 取引4 | +200 | ||||

| 残高 | 500 | 500 | 100 | 100 | 200 |

これを財務諸表(貸借対照表と損益計算書)にまとめると、以下のとおりとなる。

| 貸借対照表 (借方) (貸方) 現金・預金 500 借入金 500 |

| 損益計算書 (借方) (貸方) 仕入れ 500 売上 500 給与 100 |

※このように、各勘定科目で取引が発生すると、それぞれの要素にしたがって金額が増減していく。例えば、現金・預金は借方勘定なので、借方に発生すると残高が増加し、貸方に発生すると残高が減少する。借入金は負債で、貸方勘定なので、貸方に記載すると残高が増加するのじゃ。

一方で、損益計算書のほうは、費用は借方勘定で収益は貸方勘定なのじゃが、貸借対照表科目のように借方・貸方の両方に発生することはない。勘定科目の金額が積みあがっていくためには、必ず「費用は借方」、「収益は貸方」に発生することが簿記の原理原則じゃ。最近は、会計ソフトの普及や入力の合理性から、どちらにも入力(発生)可能になっておるが、本来はあり得ない仕訳なのじゃよ。

昔の電算勘定システムでは、損益計算書科目について、反対勘定で入力しようとするとエラーになったものじゃが、近年は、そのまま通ってしまう。これによって、簿記の知識のない者でも入力(仕訳)作業ができるようになってしまい、間違った処理をしても気づかないケースが多くなっておる。

例えば、費用(借方勘定)を減らす取引とは、取引の訂正として、借方にマイナス(▲)入力するのが正常な取引なのじゃ。貸方はその逆じゃな。しかし、どちらの方法によっても結果としての残高は同じなので、損益科目でも借方・貸方の両方に発生するようにしたようじゃな。会計ソフトはこのような仕組みになっておるので、できれば、簿記の知識を身につけた者が入力(仕訳)作業を担当するのが良い。

2、貸借対照表と損益計算書のメカニズム

本シリーズの第2回講座でも説明したが、勘定科目のうち、「資産」、「負債」、「純資産(資本)」は貸借対照表に、「収益」、「費用」が損益計算書に集計される。この形式を確認しておこう。貸借対照表は、下記の通り、左側(借方)に資産、右側(貸方)に負債と純資産が記載される。

(表2)貸借対照表の様式

| (資産の部) 資産の科目 |

(負債の部) 負債の科目 |

| (純資産の部・・・旧資本の部) 純資産科目 |

純資産は「資産」から「負債」を引いたものだから、「資産=負債+純資産」ともいえる。このように、貸借対照表の右と左は必ず一致するということを覚えておこう。

次に損益計算書じゃが、借方(左側)に費用が、貸方(右側)に収益が記載され、その差額が「損益」となるのじゃ。これを貸借対照表のように対照形式で表すと以下のとおりとなる。

(表3)損益計算書のイメージ

| 費用の勘定科目 | 収益の勘定科目 |

| 損益 |

なお、これは仕組みを理解しやすくするためのイメージであって、実際の損益計算書の表示形式は異なる。実際に使用される損益計算書の一般的な様式は下記の通りじゃ。

(表4)損益計算書様式

| 当期事業年度 | 前期事業年度 | ||

|---|---|---|---|

| 1) 2) |

×××× | ×××× | |

| 3)=1)-2) | ×××× | ×××× | |

| 4) | ×××× | ×××× | |

| 5)=3)-4) | ×××× | ×××× | |

| 6) | ×××× | ×××× | |

| 7) | ×××× | ×××× | |

| 8)=5)+6)-7) | ×××× | ×××× | |

| 9) | ×××× | ×××× | |

| 10) | ×××× | ×××× | |

| 11)=8)+9)-10) | ×××× | ×××× | |

| 12) 13) |

×××× | ×××× | |

| 14)=12)+13) | ×××× | ×××× | |

| 15)=11)-14) | ×××× | ×××× | |

なお、上記の損益計算書の各勘定科目は大科目であり、販売や一般管理費、営業外収益及び費用、特別利益及び特別損失等にはそれぞれに設定された中科目・小科目の勘定科目を集計した額が記載される。

3、残高試算表

勘定科目全てを集計して表にしたものを残高試算表という。これは、財務諸表ではないが、日々及び月次で取引の内容を確認するために必要な帳票なのじゃ。日々整理するものを「日計残高試算表」、月次で整理するものを「月計(月次)残高試算表」という。日々使用するのは、その日の取引総額を確認するとともに、貸借が一致しているかを確認するためにも使用する。この様式は、上半分が「貸借対照表」で、下半分が「損益計算書」として表されているので、日々又は月次でも財務諸表の代わりとして活用できるのじゃ。

残高試算表のイメージは次のとおりじゃ。

(表5)残高試算表

| 資産 | 負債 |

| 純資産(資本) | |

| (重なる部分) | |

| 費用 | 費用 |

貸借対照表と損益計算書が重なる部分があることがわかるじゃろ。この重なる部分は、収益から費用を引いた「利益」相当分で、純資産に組み込まれていく部分じゃ。しかし、これは、あくまでも利益が出ているときの話しで、逆に純資産(資本)がマイナスになる場合もある。いわゆる「債務超過」の状態じゃな。これをイメージで示すと次のように表すことができる。

| 資産 | 負債 |

| マイナスの純資産(資本) |

これは、株主から預かった「資本金」を毀損(食いつぶし)しているということになるから、配当もなくなり、それを放置して経営改善がなされなければ、行き着く先は株の無価値化⇒倒産という憂き目をみることになる。このように、財務諸表や残高試算表といった計算書類は、経営状態をチェックするという重要な役割を担っていることがわかるのではないかな。

4、まとめ

今回の解説内容をまとめると以下の通りとなる。

1)貸借対照表では、借方(左側)に資産、貸方(右側)に負債と純資産が記載され、貸借(左右)は常に一致する。

2)損益計算書では、借方(左側)に費用、貸方(右側)には収益が記載され、その差額は損益として記録される。

3)残高試算表とは、すべての勘定残高を集計したものであり、その貸借は常に一致する。

4)債務超過とは、負債が資産を上回って、純資産(資本)がマイナスの状態になることを言う。

次回以降、少しずつ実務的な内容に入っていくが、この記事だけ読んでいても、なかなか実感を伴なった学習にはなりにくいと思う。顧問税理士がいれば、定期的に自社の財務諸表や残高試算表を見ながら、質問したり、レクチャーを受けたりという機会があるので、会計の知識も身に付きやすい。個別に相談できる税理士がいない場合は、顧問契約を締結するかどうかは別としても、「相談できる税理士」を確保しておくことが肝要じゃ。税理士紹介サイトなら無料でお望みの税理士を紹介してくれるので、一度相談してみるとよい。